Pochi giorni fa il papa è volato in elicottero a Barbiana, si è inginocchiato di fronte alla tomba di Don Lorenzo Milani e ha tenuto un bel discorso elogiandone la figura e proponendola come esempio per i preti di oggi e per se stesso. Nel suo discorso rivolto agli ex allievi di Don Lorenzo ha detto: “Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato con piena fedeltà al Vangelo…” Potrebbe sembrare vero tanto sono belle nella giornata di sole la canonica e la chiesetta di Barbiana, rimesse a nuovo e con tanto di piscina azzurra. Il borgo sembra un luogo di villeggiatura e non ha più niente a che vedere con la canonica umida e povera in cui Don Lorenzo non fu chiamato, ma fu esiliato dalla curia, dai preti, dalla Chiesa, sessantatré anni fa. Furono la povertà di quella parrocchia, l’umidità delle mura, il freddo sul monte Giove a causare o accelerare la sua malattia? Nessuno può dirlo, sta di fatto che come ricorda Neera Fallaci nel suo “Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo”, Barbiana mancava allora dei servizi più elementari, non c’erano la luce elettrica, né il telefono pubblico e “l’unica strada transitabile si fermava qualche chilometro più in basso. Si saliva alla chiesa per una specie di tratturo fra i boschi che si era formato con il passaggio dei greggi e delle tregge”.

Pochi giorni fa il papa è volato in elicottero a Barbiana, si è inginocchiato di fronte alla tomba di Don Lorenzo Milani e ha tenuto un bel discorso elogiandone la figura e proponendola come esempio per i preti di oggi e per se stesso. Nel suo discorso rivolto agli ex allievi di Don Lorenzo ha detto: “Voi siete i testimoni di come un prete abbia vissuto la sua missione nei luoghi in cui la Chiesa lo ha chiamato con piena fedeltà al Vangelo…” Potrebbe sembrare vero tanto sono belle nella giornata di sole la canonica e la chiesetta di Barbiana, rimesse a nuovo e con tanto di piscina azzurra. Il borgo sembra un luogo di villeggiatura e non ha più niente a che vedere con la canonica umida e povera in cui Don Lorenzo non fu chiamato, ma fu esiliato dalla curia, dai preti, dalla Chiesa, sessantatré anni fa. Furono la povertà di quella parrocchia, l’umidità delle mura, il freddo sul monte Giove a causare o accelerare la sua malattia? Nessuno può dirlo, sta di fatto che come ricorda Neera Fallaci nel suo “Vita del prete Lorenzo Milani. Dalla parte dell’ultimo”, Barbiana mancava allora dei servizi più elementari, non c’erano la luce elettrica, né il telefono pubblico e “l’unica strada transitabile si fermava qualche chilometro più in basso. Si saliva alla chiesa per una specie di tratturo fra i boschi che si era formato con il passaggio dei greggi e delle tregge”.

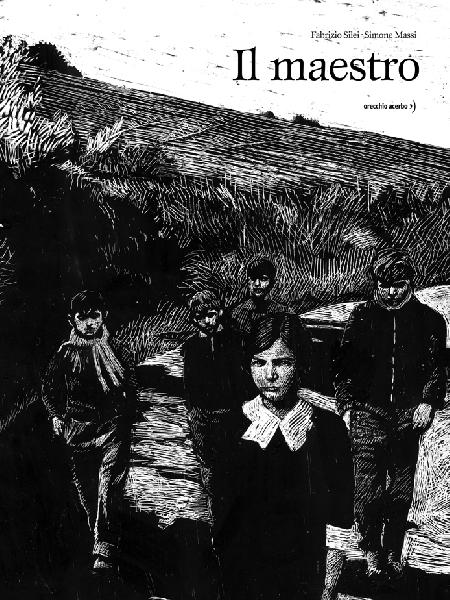

Era Don Lorenzo un prete scomodo, caparbio, combattivo. Un prete che dava fastidio e che fu lasciato solo da tutti. Ciononostante dalla periferia del mondo riuscì a portare avanti la sua missione e un’idea di scuola che ancora fa discutere e riflettere.

Sin dai primi giorni a Barbiana, senza offrir loro da bere, né da fumare, pratiche che considerava pericolose e deleterie, don Lorenzo mette i giovani al lavoro per migliorare la situazione della parrocchia e scrive: “E poi dicono che la gioventù vuole il divertimento. Altri dicono che vuole l’organizzazione. Altri ancora che vuole un ideale di parte. Nessuno può supporre che si possa invitarli a regalare per solo affetto”.

Mi piacerebbe partire da qui in un momento in cui si parla tanto di Buona Scuola e si infarciscono programmi e proclami ideali con parole e concetti degnissimi e a lungo attesi come inclusione, ma poi si continua a inciampare ad ogni passo in vecchi retaggi ancora attivi. Eppure il nostro è il Paese che, dalla Montessori in avanti, più di ogni altro ha dato vita e voce al pensiero sul fare scuola e ha “prodotto” figure straordinarie come quella di Mario Lodi, per dirne una, il maestro scrittore che proprio con Don Lorenzo Milani e i suoi ragazzi ebbe un proficuo rapporto.

Scrive Eraldo Affinati proprio a proposito di Don Milani su Avvenire del 20 giugno scorso riferendosi a “Lettera a una professoressa”: «la scuola italiana ha recepito lo spirito inclusivo che promanava da quelle pagine, basti pensare soltanto alla legislazione sui “diversamente abili”; tuttavia “L’ossessione della campanella e l’incubo del programma” sono ancora pienamente attivi, rilanciati da due nuovi fantasmi di matrice europea: la maledizione burocratica e la smania selettiva. Da una parte ci sono i bilanci delle competenze, dall’altra i test a risposta multipla. Il priore aveva affermato “una scuola che seleziona distrugge la cultura. Ai poveri toglie il mezzo d’espressione. Ai ricchi la conoscenza delle cose”. Una dichiarazione che oggi vale molto perché assume una dimensione planetaria».

Una splendida sintesi della situazione: maledizione burocratica e smania selettiva che male collimano con quell’affetto di cui parlava don Lorenzo Milani. L’affetto del resto non sembra essere una categoria pedagogica utilizzabile e ancor meno l’altra parolaccia della quale riferiva Daniel Pennac, anche lui come me e come tanti, un ciuco con i fiocchi, nel suo “Diario di Scuola”:

“Dai, tu che sai tutto senza aver imparato niente. Il modo per insegnare senza esser preparato a questo? C’è un metodo?”

«Non mancano, certo, i metodi, anzi, ce ne sono fin troppi! Passate il tempo a rifugiarvi nei metodi, mentre dentro di voi sapete che il metodo non basta. Gli manca qualcosa.»

“Che cosa gli manca?”

«Non posso dirlo.»

“Perché?”

«È una parolaccia!»

“Peggio di empatia?”

«Neanche da paragonare. Una parola che non puoi assolutamente pronunciare in una scuola, in un liceo, in una università, o in tutto ciò che le assomiglia.»

“E cioè?”

«No, davvero non posso…»

“Su, dai!”

«Non posso ti dico! Se tiri fuori questa parola parlando di istruzione, ti linciano!»

“…”

«…»

“…”

«L’amore.»

Già, l’amore. “Ho voluto più bene a voi che a Dio!” dirà Don Milani ai suoi ragazzi. E sta tutto qui, prima ancora che in qualsiasi metodo, il fondamento della sua lezione, ma anche quella di tanti altri maestri che vanno da Mario Lodi a Giuseppe Pontremoli, Franco Lorenzoni, e tanti altri meno noti silenziosi maestri che ogni giorno riescono nell’impresa di destrutturare la follia, la nostra nevrosi consumistica e capitalistica, per ricostruire senso a scuola. Nell’arte di far amare e non odiare Dante, l’arte, la matematica, ma prima ancora lo stare insieme a scuola.

La sintetizzerei così: Non può esistere relazione educativa senza relazione affettiva, senza amore. Amore per la propria materia, per l’insegnamento certo, ma prima di tutto amore per i bambini e i ragazzi, per i singoli con le loro particolarità e differenze da accettare, accogliere, valorizzare senza giudizio. Invece troppo spesso il giudizio e la misurazione si trasformano in sentenza, quando non in pregiudizio, giacché sempre di più prendere un quattro rischia di trasformarsi in questo tipo di società in un giudizio complessivo sulla persona che finisce per valere quattro agli occhi della classe prima e della società poi.

Lo dico spesso agli insegnanti che incontro: oggi voi giudicate, ma sarete voi stessi giudicati alla fine dai vostri allievi. Come? Semplicemente incontrandoli ventenni, e poi uomini e donne adulti per strada. Vi eviteranno come la peste o correranno ad abbracciarvi?

Abbiamo ancora una scuola in cui i nostri bambini e ragazzi siedono per ore a dei banchi di fronte all’insegnante come nella vecchia scuola di Gentile: lo ricordo come una tortura. Ero iperattivo? Non lo so, non c’erano ancora le certificazioni. Una scuola dove, anziché recuperare il pensiero e la dialettica, quelle arti che sin da Plutarco fanno sì che i bambini o i ragazzi arrivino da soli alle soluzioni sotto la guida del maestro facilitatore, si danno le risposte. Poi si pretende che le risposte, le nozioni, siano imparate più o meno a memoria, più o meno meccanicamente, per giungere infine alla verifica. Un processo dove se ne vanno tempo ed energie preziose che potrebbero essere investite in altro modo e che rischia di scoraggiare e demotivare. Come se un buon maestro non sapesse, vendendo ragionare l’allievo, a che punto è e di cosa potrebbe aver bisogno. Così gli studenti vengono classificati, misurati, etichettati, certificati. Ognuno corre per se stesso in una logica competitiva che spezza i legami di comunità anziché crearli. Cosa c’è di più diseducativo?

“Quanto hai preso a matematica?” chiedo a un bambino di terza. “Otto!” mi risponde. E poi: “Ti riguarda che nella tua stessa classe ci siano bambini con l’insufficienza a matematica?”. Ci pensa un po’, poi risponde candidamente: “No!”

Dove è finita la comunità educante, quella che alla scuola di Barbiana rendeva i più grandi e i più avanti maestri dei più piccoli e dei nuovi arrivati. Quella dell’imparare insieme, dell’avanzare insieme, di crescere insieme valorizzando i talenti di tutti.

Questa è al di là dei proclami, una scuola individualista, competitiva, dove i Pennac, gli Einstein e in generale le menti più brillanti rischiano di perdersi, di annoiarsi, di imparare ad odiare ciò che potrebbero amare.

Dico spesso di fronte alla scolaresche e agli insegnati questa frase nelle nostre discussioni: “Avanti, ragionate, non temete di sbagliare! Il bello della scuola è proprio questo: la scuola è un ambiente protetto dove si può sbagliare senza pagare. Nella vita invece, là fuori, se sbagli paghi!”

I bambini mi guardano strano, gli insegnanti percepiscono la vergogna nel sapere che non è così e sentono però che dovrebbe esserlo. Che sarebbe giusto imparare attraverso le storie e il gioco, come fanno da sempre gli uomini, per errori e per successi, divertendosi. Che un bambino dovrebbe alzarsi contento di andare a scuola dove non ci sono urla da caserma, ma si sta insieme in un altro modo. La deriva aziendalista e efficientista (che brutta parola) è penetrata, invece, così profondamente nella scuola e nelle nostre teste da far dimenticare le grandi lezioni del dopoguerra e degli anni ’60 e ’70 del Novecento. L’idea della cassetta degli attrezzi, di saperi immediatamente spendibili e orientati non più alla creazione della persona ma a un presunto futuro occupazionale (rammentate le tre I della riforma Berlusconi? Impresa, Inglese, Informatica) è prevalsa. Così nonostante le belle parole delle varie riforme si legge sempre meno, si abbandona la scuola vista come qualcosa di ostico e noioso, si fatica a trovare una strada e un senso alla propria vita. Questa è la crisi più grave, una crisi culturale prima che economica.

I tanti ragazzini che arrivano all’università amando la scuola, l’Ariosto, Dante, la fisica o la matematica, lo devono alla propria tenacia (oggi si direbbe resilienza) o ad insegnanti straordinari che letteralmente resistono. Che nonostante le mortificazioni quotidiane, con sforzo titanico svicolando fra programmi, prove invalsi, verifiche e consigli di classe, hanno messo avanti la classe come comunità a un amorfo insieme di individui, l’amore per le storie ed i libri alla mania delle verifiche; che hanno saputo inventarsi ogni giorno, giocare, affabulare, incoraggiare e sedurre i loro ragazzi dando senso al loro stare a scuola e stare insieme. Che spesso, per necessità, li hanno giudicati da ultimo e per forza, guardandoli negli occhi e dicendo loro: “Tu Giovanni sei un grande, anche con un quattro in matematica!” Insegnanti che non hanno dimenticato la lezione di Korzack, di Don Milani, di Mario Lodi e di tanti altri, come ad esempio Loris Malaguzzi in Emilia per i più piccoli. Insegnanti che leggono, studiano, vanno al cinema, cercano le storie giuste per i loro ragazzi. Per questi insegnanti, per una scuola colma d’amore, di passione, di dialettica, di pensiero e di rispetto per il bambino e i ragazzi si attende ancora una riforma. Una riforma che restituisca loro importanza, dignità. Una riforma come una marea che porti via dalla nostra testa di adulti la nevrosi del giudizio e dell’autorità restituendo ai nostri insegnanti l’autorevolezza e la responsabilità dei grandi maestri.

Tutti i diritti riservati Fabrizio Silei 2017