Il vecchio abitava in una delle tante case che si affacciavano sulla piazza dei nostri giochi di bambini e se ne stava tutto il giorno in una sorta di bottega ad armeggiare con tele, colori e pennelli. Ferroviere in pensione, dicevano, e ora pittore di stranezze. Quando apriva la porta per far entrare la luce e iniziava una nuova tela l’odore dell’olio di lino o dell’acquaragia ci arrivava mentre correvamo accaldati dietro al pallone. Io e Giacomo lo fiutavamo e ci fermavamo per inseguirlo nell’aria e respirarlo a pieni polmoni. Aveva qualcosa di buono quell’odore, di sacro, come l’incenso dei preti o il profumo lindo delle suore che sfilavano vicino a noi nel refettorio del catechismo sfarfallando come fantasmi. I grandi lo chiamavano il futurista, e alcuni dicevano che era un fascista e un poco di buono. Per questo lo temevamo e ci tenevamo alla larga da lui. La testa calva perennemente coperta da un ampio cappellaccio nero a falde, gli occhi chiarissimi e il naso adunco, insieme all’ampia mantella, anch’essa d’un nero slavato, gli conferivano un non so che di rapace, un’aria da infido uccello notturno.

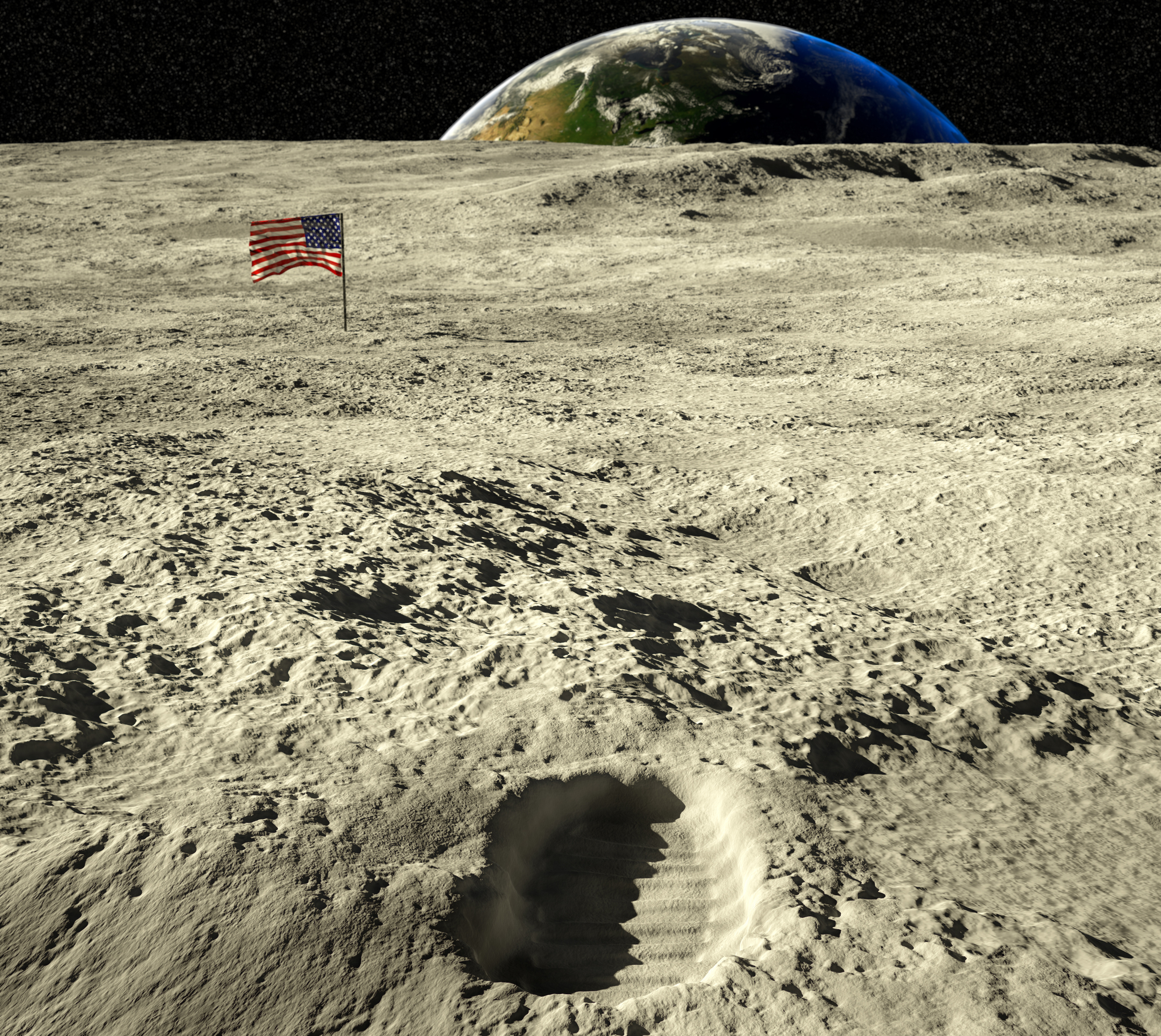

Eppure, forse proprio per questo, per quell’alone di mistero e di proibito che lo circondava, eravamo attratti da lui e non di rado ci avvicinavamo alla sua bottega per sbirciarvi dentro di nascosto mentre lavorava dando le spalle alla piazza. Bastava però che voltasse la testa verso di noi e ci guardasse con quei suoi occhi abbacinati e seri, perché fuggissimo a gambe levate. Dio solo sa quanto ci sarebbe piaciuto curiosare fra tutte quelle cianfrusaglie che scorgevamo sul fondo della bottega. Infilare le dita fra i barattoli di pennelli, toccare i busti di gesso, osservare da vicino le tele incomprensibili piene di volti sfigurati, donne tricefale, occhi fuori posto e soprattutto raggi di luce e di colore che sprizzavano da auto e razzi lanciati a tutta velocità verso la luna. Questo soprattutto dipingeva il vecchio, automobili, razzi, motociclette e quant’altro potesse procedere a 100 e più miglia all’ora trasfigurandosi nell’atto.

Un matto, diceva mia madre, e vedi di tenerti a distanza da lui che altrimenti le prendi.

Fu così fino a che sulla porta della sua bottega comparve un grande cartello con una scritta rossa: “Nessun dorma. Stasera l’uomo conquisterà la Luna!”. Era il 20 luglio del 1969 e avevo otto anni. In paese da noi erano ancora in pochi ad avere la televisione e molti si recavano nei bar o da amici più benestanti o infermi che la possedevano per vedere i quiz e i programmi più in voga.

Quel giorno successe una cosa straordinaria, il futurista prese un grande televisore in bianco e nero e lo collocò sul filo della porta del suo studio che dava sulla piazza. Quando l’accese, man mano che si avvicinava l’ora dell’evento, una piccola folla si radunò nella strada con sedie e sgabelli per assistere al primo passo dell’uomo sulla Luna. Un sogno vecchio quanto l’uomo, una follia. Passavano poche automobili allora nella piazza, quella sera due o tre aggirarono lentamente la folla sempre più densa di persone che richiamate dal trambusto erano scese da basso per vedere. I più scettici scuotevano la testa. Sarebbe bella: come può l’uomo andare sulla luna?!

Mio padre mi prese per mano e mi disse: Andiamo!

Per la prima volta vidi il vecchio sorridere, era euforico e teso ad un tempo. Stringeva la mano agli uomini che arrivavano e diceva: “Buonasera, benvenuti, speriamo di farcela!” La strinse anche a mio padre e mi carezzò la testa con la mano ossuta. Poi mi guardò, gli occhi si erano fatti dolci: Come ti chiami? mi chiese.

Umberto, risposi.

Umberto, come Umberto Boccioni, mi disse, e sorrise. Quanti anni hai? Otto, risposi ancora. Sei fortunato sai? Mi disse. Chissà cosa vedranno i tuoi occhi che io non potrò mai vedere.

Poi assistemmo all’evento, ci furono applausi e grida di gioia. Ero emozionato e voltando gli occhi al cielo guardai le stelle in cerca della Luna. Lassù c’erano degli uomini, degli uomini come me proprio in quel momento.

“Ce l’abbiamo fatta! Ce l’abbiamo fatta!” diceva contento il fururista piangendo come un bambino e girava fra la gente con una bottiglia di vinsanto e dei bicchieri offrendo da bere. Occorreva fare un brindisi, festeggiare!

Non ho più paura, mi dissi dentro di me, domani quando dipinge voglio andare a trovarlo insieme a Giacomo. Ma quella notte, forse per l’eccessiva emozione di quell’evento senza precedenti, il vecchio morì. Lo trovò la serva la mattina dopo immobile nel suo letto. Dicono che sorridesse.

I figli vennero dalla città per mettere in vendita la casa e Danilo il treccone, quello che raccattava la roba vecchia e vendeva polli e conigli, caricò busti di gesso, mobili, cavalletti, quadri, pennelli e colori sull’ape grigia. Noi bambini interrompemmo la partita e restammo a guardarlo da lontano mentre estraeva dal portafogli due banconote sgualcite e le dava a uno dei figli facendo dei gesti come per dire: poca roba, robaccia. Le faccio già un favore a sgombrarle la stanza. Concluso l’affare si riavvicinò al cassone stracolmo e prese un quadro che rischiava di cadere, lo guardò, scosse la testa e lo spezzò piegandolo sul ginocchio, poi lo avvolse al suo stesso telaio e lo conficcò malamente fra gli altri. Capimmo che avrebbe bruciato i quadri e tenuto i mobili, i soprammobili e tutto ciò che secondo lui si poteva rivendere.

Sconcertati io e Giacomo ci guardammo, quando l’ape partì corremmo disperatamente dietro di lei. La gola ci doleva e sentivamo le lacrime salirci agli occhi. Non sapevamo che cosa avremmo fatto se l’avessimo raggiunta, forse avremmo chiesto uno di quei quadri, quello con il razzo infuocato che correva verso la Luna velocissimo e sembrava fatto di raggi di sole. Forse l’avremmo supplicato di non bruciarli o l’avremmo preso a calci e sputi. Forse…

Invece ci fermammo ansimanti a respirare con la lingua di fuori, sconfitti da quel motore troppo veloce. L’ape voltò immettendosi nella via Cassia e scomparve ai nostri occhi. Tornando sui nostri passi, pieni di rabbia e disappunto, trovammo un pennello per terra. Lo raccolsi. Tristemente ce lo passammo fra di noi annusandolo a turno: profumava di futuro e, ci parve, di velocità.

F. Silei 2009